La Cina dei giovani invisibili: nostalgia digitale e fuga

Mentre Xi Jinping celebra la potenza cinese, milioni di giovani lottano contro la precarietà e si rifugiano nella nostalgia digitale. Un viaggio nel cuore della crisi generazionale.

Alle nove e cinque del mattino, un giovane con cappello di paglia, occhiali e cuffie apre la porta di vetro al secondo piano di un anonimo edificio nella zona industriale di Pechino meridionale. Il codice gli è arrivato sul cellulare “dal capo”, ma di capo qui non ce n’è traccia. Li Zhijun entra in quello che sembra un ufficio normale: moquette, scrivanie, luce fredda dei neon. All’ingresso, caratteri bianchi annunciano “Azienda-fai-finta-di-lavorare”. Perché Li, come i suoi colleghi immaginari, paga quattro euro al giorno per sedersi qui e simulare una giornata lavorativa. Internet, tè e snack inclusi. Ha quarantuno anni, ha lasciato il lavoro di designer tre mesi fa perché le condizioni erano diventate insopportabili. Adesso specula in borsa guardando le curve sullo schermo, accetta piccoli incarichi da freelance e dice alla famiglia di lavorare in proprio. Tecnicamente, è vero.

Gli uffici finti si moltiplicano in tutta la Cina, da Shanghai a Chengdu. Il fenomeno ha preso piede dopo che la disoccupazione giovanile ha toccato il 21,3 per cento nel 2023, spingendo Pechino a cambiare il metodo di calcolo per ottenere cifre meno imbarazzanti. A luglio 2025 il dato ufficiale era sceso al 17,8 per cento, ma molti economisti ritengono che la realtà si avvicini al 30 per cento se si considerano sottoccupazione e lavoro precario. Li appartiene alla categoria degli over 35, automaticamente esclusi dal mercato del lavoro: “Le aziende preferiscono assumere giovani, con richieste basse, stipendi bassi, utilizzabili subito”, spiega al giornalista della Süddeutsche Zeitung che lo ha intervistato. La pressione della concorrenza è tale che alcune aziende organizzano colloqui di tre minuti, giusto il tempo di dire no.

Il paradosso dell’ufficio finto rivela il cuore del problema cinese contemporaneo. Mentre Xi Jinping organizza parate militari e dimostra la forza del paese all’estero, milioni di persone pagano per fingere di avere ancora un posto nella società produttiva. La dignità del lavoro si è trasformata in una performance teatrale, dove basta la scenografia per sentirsi parte del mondo. Zhou, trentenne che ha abbandonato il secondo impiego in pochi mesi, compie un percorso di un’ora e venti minuti per raggiungere l’ufficio finto e nascondere la disoccupazione alla madre vedova. “Se continua così troppo a lungo, dovrò dirglielo”, ammette con la voce che trema, scrive il giornalista della Süddeutsche Zeitung.

Contemporaneamente, i giovani cinesi stanno scoprendo un altro spazio di rifugio: le palestre aperte 24 ore su 24, trasformate in dormitori improvvisati. Con 200 yuan al mese, circa 25 euro, si ottiene un abbonamento che garantisce accesso a docce, tappetini yoga che diventano materassi e il suono degli attrezzi che si trasforma in rumore bianco per dormire. He Liuliu, impiegata in una startup di Pechino, ha sottoscritto l’abbonamento nella palestra sopra il suo ufficio solo per dormirci durante la pausa pranzo. “È meglio di una stanza a ore”, racconta a Radio Free Asia. Dopo le dieci di sera, quando tutti se ne vanno, l’intera palestra diventa una suite di lusso. Il fenomeno ha generato persino l’espressione “tour nazionale del sonno”, perché chi ha l’abbonamento a una catena può dormire in qualsiasi città senza preoccuparsi dell’alloggio.

La nostalgia come linguaggio politico

Mentre alcuni giovani pagano per fingere di lavorare, altri hanno trovato nel linguaggio visivo un modo più sottile per esprimere il proprio disagio. L’estetica della nostalgia ha invaso i social media cinesi con una forza che ha sorpreso persino i censori. L’hashtag “bellezza degli anni del boom” ha generato oltre 10 miliardi di visualizzazioni su tutte le piattaforme, accompagnato da immagini sgranate di centri commerciali vuoti, corridoi illuminati da luci al neon e schermi televisivi coperti di neve elettronica. Il fenomeno del “Dreamcore cinese” trasforma imperfezioni tecniche del passato in trigger emotivi, utilizzando l’intelligenza artificiale per ricostruire atmosfere del periodo 2000-2010 che sembrano uscite da un sogno inquietante. Creators come @Stephen Huojing e @Jianjiaoqing AI hanno costruito interi universi virtuali popolati da oggetti giganteschi, telefoni a tastiera grandi come edifici e architetture impossibili che evocano un’epoca perduta.

La potenza di questo movimento estetico risiede nella sua capacità di aggirare la censura attraverso il linguaggio visivo. Mentre discutere apertamente della crisi economica può comportare la rimozione dei contenuti, condividere nostalgie per il trucco colorato e la moda appariscente degli anni Duemila passa inosservato. Il contrasto è deliberatamente stridente: le giovani donne di allora indossavano canottiere e pantaloncini corti, trucco vivace e rossetto color fuoco, mentre oggi prevalgono gonne lunghe, cappucci per la protezione UV e abbigliamento che nasconde il corpo. “È come se si stessero proteggendo da un mondo più duro”, scrive un utente di RedNote. La moda diventa metafora di un atteggiamento esistenziale: dall’esibizione al nascondimento, dall’ottimismo alla difensiva.

Il Dreamcore cinese rappresenta una forma sofisticata di resistenza culturale che utilizza la tecnologia per elaborare il lutto collettivo. Gli algoritmi di intelligenza artificiale permettono di creare scenari impossibili dove la realtà si piega ai desideri: stanze che si trasformano, oggetti che levitano, architetture che sfidano la gravità. Questi contenuti attirano principalmente i nati tra il 1990 e il 2010, una generazione che ha vissuto l’esplosione digitale, ma oggi si trova schiacciata dalla competizione e dalla precarietà. La ricostruzione nostalgica non mira alla fedeltà storica, ma alla creazione di un’esperienza estetica che dia forma a sentimenti altrimenti inesprimibili. Il passato viene deliberatamente alterato e distorto per ottenere un effetto più potente del semplice ricordo.

L’aspetto più significativo di questo fenomeno è la sua funzione di linguaggio politico implicito. Quando milioni di utenti hanno condiviso contenuti con didascalie come “Puoi tornare indietro, ma non c’è più nessuno ad aspettarti” o “Ti svegli ed è il pomeriggio del 2008”, per esprimere una critica al presente che va oltre la nostalgia individuale. La popolarità del Dreamcore coincide con i momenti di maggiore tensione sociale. Il picco di visualizzazioni si registra in estate, quando milioni di neolaureati scoprono l’impossibilità di trovare lavoro. Il fenomeno ha raggiunto tale diffusione da influenzare il marketing commerciale e marchi come Giorgio Armani, Tom Ford e Valentino hanno sponsorizzato post a tema “anni del boom”, mentre negozi su Taobao vendono prodotti etichettati come “classici del millennio rinati”.

La trasformazione del Dreamcore da sottocultura di nicchia a tendenza mainstream rivela l’ampiezza del disagio giovanile cinese. Quello che è nato come esperimento estetico è diventato un movimento culturale che attraversa videogiochi, musica e persino cinema d’autore. Il successo del gioco “No One”, ambientato in un universo Dreamcore e venduto in 10mila copie nella prima settimana, dimostra come questa estetica abbia trovato mercato anche oltre i social media. In un paese dove l’espressione diretta del dissenso è impossibile, il Dreamcore offre un canale di comunicazione obliquo ma efficace, trasformando la melanconia in resistenza culturale.

Il corpo come ultimo campo di battaglia

La ricerca di controllo che spinge i giovani a ricostruire il passato attraverso filtri digitali trova un’espressione ancora più diretta nella trasformazione del proprio corpo. Il mercato della chirurgia estetica cinese ha raggiunto i 300 miliardi di yuan nel 2024, quadruplicando rispetto al 2015, con una crescita annua prevista del 10 per cento nei prossimi quattro anni. L’esplosione di questo settore coincide con l’aumento della disoccupazione giovanile e riflette una generazione che, incapace di modificare le circostanze esterne, tenta di trasformare se stessa. Gli interventi più richiesti dai giovani sono la blefaroplastica per creare la doppia palpebra, l’aumento del ponte nasale con impianti e le iniezioni per assottigliare il viso. La chirurgia estetica è diventata un rito di passaggio estivo e molti studenti si operano dopo la maturità o durante le vacanze universitarie, quando hanno tempo per la convalescenza lontano da sguardi indiscreti.

La pressione sociale amplificata dai social media trasforma difetti immaginari in ossessioni concrete. Le piattaforme digitali espongono costantemente i giovani a standard di bellezza uniformi e irraggiungibili, alimentando il desiderio di conformarsi a modelli estetici standardizzati. La “baby face” caratterizzato da occhi grandi e mento piccolo è diventato l’ideale dominante, spingendo migliaia di ragazze a cercare di replicare questo standard attraverso la chirurgia. Gli esperti osservano una trasformazione nel comportamento dei pazienti giovani. Se in passato si limitavano a correggere difetti congeniti, oggi arrivano con richieste precise ispirate a influencer e celebrità, proponendo talvolta modifiche estreme come orecchie a punta “elfiche” o zigomi innaturalmente pronunciati.

La chirurgia estetica giovanile rivela un paradosso profondo nella società cinese contemporanea, dove una generazione educata a credere nel merito e nell’impegno scopre che l’apparenza può contare più delle competenze. L’investimento nel proprio aspetto fisico diventa una strategia di sopravvivenza sociale ed economica, che vede il capitale estetico supplire alla mancanza di opportunità professionali. Tuttavia, questa ricerca della perfezione spesso delude le aspettative, generando nuove frustrazioni e dipendenze. I casi di complicazioni e risultati insoddisfacenti si moltiplicano, così come i tentativi di correggere interventi falliti. La trasformazione del corpo diventa metafora dell’impotenza di fronte a un sistema che sembra non offrire alternative, dove modificare se stessi appare l’unica forma di controllo rimasta in una realtà altrimenti immutabile.

La matematica della disperazione

La ricerca di una trasformazione fisica immediata si scontra però con una realtà matematica implacabile. I numeri della competizione lavorativa in Cina rivelano le dimensioni effettive di una crisi che va ben oltre le percezioni individuali. Un esempio è quello della China National Nuclear Corporation ha ricevuto 1.196.273 candidature per 1.730 posizioni chiave nell’aprile 2025, un rapporto di 692 candidati per ogni posto disponibile. Il post celebrativo sui social media dell’azienda statale è stato accolto con amarezza dai giovani cinesi, che vi hanno letto la conferma matematica della propria condizione. Le probabilità di essere assunti da questa azienda sono inferiori a quelle di entrare a Harvard, mentre la competizione per i posti pubblici ha raggiunto livelli surreali: 3,4 milioni di candidati si sono presentati agli esami per la pubblica amministrazione nel 2025, con un rapporto di 86 a 1 e alcune posizioni che hanno attirato oltre 16mila candidature. In Tibet, la competizione si avvicina a 150 candidati per posto, trasformando l’impiego statale in una lotteria nazionale.

Quest’anno la Cina ha prodotto 12,22 milioni di laureati, il numero più alto della storia, con un aumento di 430mila unità rispetto al 2024. Questa massa di giovani istruiti si scontra con un mercato del lavoro devastato dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti, dall’automazione crescente e dalla deflazione che colpisce i consumi interni. Le dodici industrie con l’uso più intensivo di manodopera hanno eliminato 3,4 milioni di posti tra il 2019 e il 2023, dopo averne già persi 4 milioni nel decennio precedente. Il settore tessile ha ridotto del 40 per cento la creazione di nuovi impieghi, mentre nelle fabbriche rimaste attive il lavoro flessibile rappresenta ormai il 31 per cento dell’occupazione totale. I colossi tecnologici che facevano sognare i giovani ora tagliano personale. Un esempio è quello di Baidu, il principale motore di ricerca cinese, che ha ridotto la forza lavoro del 21 per cento tra il 2021 e il 2024.

Le definizioni statistiche includono come “occupato” chiunque lavori anche solo un’ora alla settimana. Oltre 200 milioni di cinesi sono coinvolti nel lavoro precario, con 10 milioni di riders che consegnano cibo a domicilio diventati il simbolo più visibile di questa economia dell’incertezza. Il 20 per cento dei driver delle principali piattaforme possiede una laurea, mentre almeno 70mila hanno un master, creando il paradosso di una generazione di dottori che pedala per le strade con borse termiche sulle spalle a testimonianza del fallimento delle promesse educative del paese.

Il peso demografico di questa crisi supera i numeri assoluti, se si considera che i giovani tra 16 e 24 anni rappresentano solo il 7 per cento della forza lavoro totale, ma costituiscono il 26,7 per cento della popolazione e contribuiscono al 29,1 per cento dei consumi nazionali. La loro ridotta capacità di spesa alimenta la spirale deflazionistica che aggrava ulteriormente la disoccupazione, mentre l’87 per cento degli under 30 accumula debiti senza prospettive di reddito stabile. Di fronte a questa situazione, molti scelgono la fuga, come dimostrano le richieste d’asilo politico di cittadini cinesi cresciute di dodici volte rispetto all’era di Hu Jintao, raggiungendo quota 120mila nel 2023, mentre quasi 25mila persone hanno tentato di entrare illegalmente negli Stati Uniti attraverso il confine meridionale nel 2024.

Dalla meritocrazia al sortilegio: il nuovo culto del posto fisso

La matematica spietata della competizione lavorativa ha generato una conseguenza culturale ancora più profonda della semplice disoccupazione. L’intera società cinese ha invertito i propri valori fondamentali, abbandonando l’ideale imprenditoriale che aveva caratterizzato la crescita economica del paese. Negli anni Novanta e Duemila il mercato era sovrano e la creazione di ricchezza, per quanto spregiudicata, conferiva prestigio sociale. Jack Ma incarnava il sogno collettivo di una generazione che credeva nel rischio d’impresa come via verso il successo. Oggi quella stessa generazione spinge i figli verso gli esami per la pubblica amministrazione, dove stipendi modesti vengono compensati da una stabilità che il settore privato non può più garantire.

Questa inversione di valori ha trasformato l’ideale imprenditoriale in nostalgia per la sicurezza burocratica. La generazione che negli anni Novanta celebrava Jack Ma e il rischio d’impresa oggi spinge i figli verso la pubblica amministrazione, dove stipendi modesti vengono compensati dalla stabilità che le aziende non forniscono più.

Il fenomeno rivela il collasso della fiducia nel sistema economico a favore della grigia burocrazia, detestata ma percepita come un’ancora di salvezza. Questa ricerca di sicurezza coincide paradossalmente con il momento di maggiore fragilità delle finanze pubbliche, quando lo stato stesso fatica a sostenere la crescita. I giovani che si affollano ai concorsi scelgono la paura al posto dell’ambizione, preferendo la mediocrità garantita all’eccellenza rischiosa. La competizione feroce per posti sottopagati rivela una generazione disposta ad accettare qualsiasi condizione pur di sfuggire all’incertezza del mercato.

Il sogno cinese si è ridotto alla ricerca di un ufficio ministeriale, dove l’obiettivo non è più creare valore ma conservare posizione. Questa mentalità difensiva permea l’intera società: i giovani non sognano più di fondare aziende o fare fortuna, ma aspirano a entrare in un sistema che garantisca prevedibilità in un mondo sempre più incerto. Il ritorno alla logica del potere amministrativo segna la fine dell’era dell’ottimismo economico cinese e l’inizio di un’epoca di conservazione anziché di espansione.

Il calo demografico come sciopero biologico

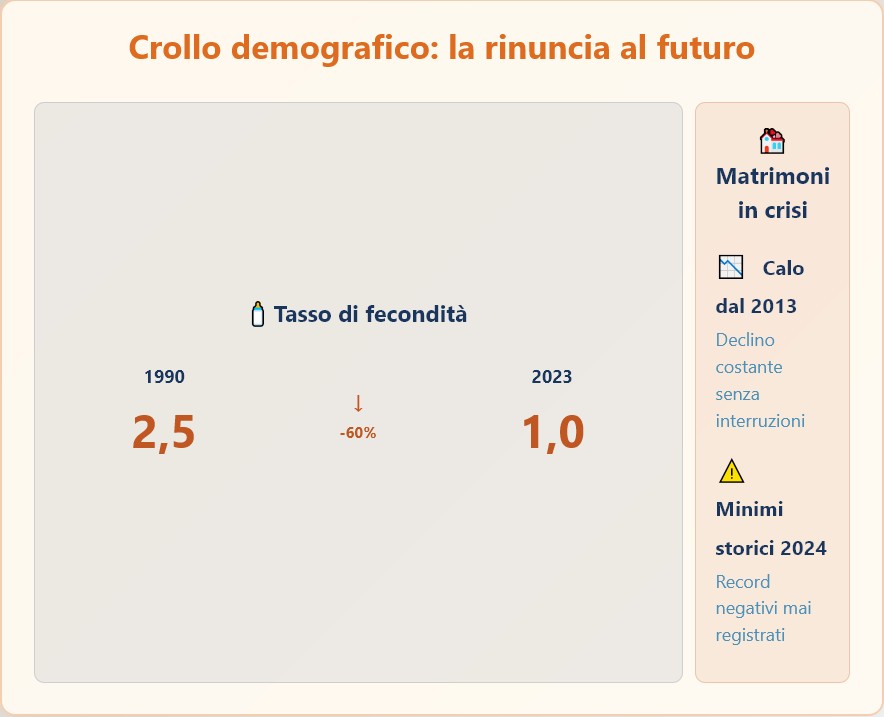

Il rifugio nella sicurezza burocratica rappresenta solo una delle forme di rinuncia che caratterizzano questa generazione, ma la più radicale è quella che tocca la continuità biologica stessa. Il tasso di fecondità cinese è crollato da 2,5 figli per donna nel 1990 a 1 figlio per donna nel 2023, un declino che ha spinto il governo a introdurre sussidi nazionali per l’infanzia e incentivi fiscali per la genitorialità. Le misure economiche si scontrano però con una realtà più complessa: molti giovani cinesi hanno smesso di desiderare figli, indipendentemente dalle possibilità economiche. I matrimoni sono in calo costante dal 2013 e hanno raggiunto minimi storici nel 2024, mentre il desiderio di avere figli è diminuito persino tra le famiglie benestanti. A differenza di alcuni paesi europei dove i giovani aspirano ad avere due o più figli ma incontrano ostacoli pratici, molti cinesi hanno semplicemente rinunciato all’aspirazione stessa della genitorialità.

La crisi demografica rivela una frattura generazionale profonda nelle percezioni del futuro. Mentre le generazioni precedenti vedevano il lavoro duro tradursi in mobilità sociale ascendente, la ricerca dimostra che la mobilità è diminuita tra le coorti nate dopo gli anni Settanta. I giovani percepiscono l’esistenza come un nastro trasportatore che non porta da nessuna parte, un percorso estenuante che non offre stabilità né significato. In questo contesto, matrimonio e genitorialità appaiono più come fardelli che come traguardi desiderabili.

Il fenomeno va oltre le considerazioni economiche immediate e tocca questioni esistenziali più profonde. Quando una giovane sociologa dell’Università di Yale ha tenuto conferenze in Cina sulla fertilità, molti partecipanti le hanno chiesto perché avesse personalmente scelto di avere figli, trovando incomprensibile la decisione di fronte a un futuro percepito come cupo. Questo atteggiamento rappresenta un cambiamento radicale rispetto alle generazioni precedenti, per le quali la continuità familiare costituiva un valore indiscusso.

La risposta governativa si concentra su incentivi economici e campagne che invitano le donne a “tornare alla famiglia”, rafforzando ruoli di genere tradizionali senza affrontare le radici culturali ed emotive del disaffetto. Gli uomini sopportano pressioni finanziarie crescenti con supporto istituzionale minimo, mentre le donne si vedono assegnare il peso della cura senza sostegno effettivo. Le politiche attuali rischiano di approfondire il problema, rendendo la genitorialità ancora meno attraente per una generazione già disillusa.

Il declino demografico cinese rappresenta una forma di resistenza passiva di massa, dove l’astensione dalla procreazione diventa espressione di sfiducia nel sistema. La generazione che dovrebbe garantire la continuità del paese ha scelto l’interruzione volontaria della trasmissione generazionale, un fenomeno che va oltre la razionalità economica per toccare la sfera del significato esistenziale. I giovani cinesi non rifiutano solo di fare figli per mancanza di risorse, ma perché dubitano che valga la pena perpetuare un’esistenza caratterizzata da competizione estrema e prospettive limitate. Il calo delle nascite diventa così lo specchio di una società che ha perso la capacità di immaginare un futuro desiderabile, dove la sterilità demografica riflette una sterilità più profonda di speranze e aspettative collettive.

*articolo apparso su substack.com il 23 settembre 2025