Cina. Il lavoro come campo di battaglia

Fabbriche, uffici pubblici, cantieri: un sistema del lavoro che consuma corpi e vite creando precarietà. Dalle operaie ai funzionari, cresce il malcontento. Le proteste aumentano del 73%.

Una serie di analisi e reportage dell’ultimo mese consente di tracciare attraverso casi concreti un quadro generale della difficile situazione dei lavoratori cinesi e della tendenza in Cina a protestare di più e in modo nuovo. Dalle fabbriche di scarpe del Fujian alle linee di assemblaggio degli iPhone, dall’amministrazione pubblica ai servizi di consegna, emerge un sistema del lavoro in profonda trasformazione, segnato da precarietà crescente, sfruttamento sistematico e forme inedite di resistenza.

L’esercito dei precari

L’economia cinese ha generato un esercito di lavoratori precari di proporzioni senza precedenti. Duecento milioni di persone, il 40 circa della forza lavoro urbana del paese e un quarto circa di quella totale, vivono oggi in condizioni di impiego flessibile, scrive l’Economist. Questa massa di lavoratori precari rappresenta la spina dorsale invisibile dell’economia cinese, eppure rimane largamente esclusa dalle tutele e dai diritti che il sistema garantisce formalmente ai dipendenti regolari. La loro condizione è ormai diventata strutturale.

Le storie individuali rivelano una trasformazione generazionale profonda: milioni di giovani cinesi hanno rifiutato il modello di lavoro delle generazioni precedenti, quello delle fabbriche-città dove si rimaneva per anni accettando monotonia e disciplina in cambio di stabilità. Una parte consistente di questi lavoratori ha consapevolmente abbracciato la precarietà, preferendo la libertà di andarsene quando vogliono alla sicurezza di un contratto fisso. Molti utilizzano le piattaforme digitali per saltare da un lavoro all’altro, alternando costantemente diverse app per massimizzare i guadagni nel breve termine. Questa padronanza dell’economia delle piattaforme permette a molti lavoratori flessibili di guadagnare più dei dipendenti regolari, almeno nel presente, creando l’illusione di un controllo personale che nasconde la realtà strutturale della loro vulnerabilità.

La composizione demografica di questo esercito di precari presenta caratteristiche specifiche. Nelle fabbriche, l’età media è di 26 anni. L’80% sono maschi, il 75-80% celibi e senza figli. In città come Kunshan, sempre più giovani lavoratori dormono nei parchi e sotto i cavalcavia. Fino a poco tempo fa, decine di loro potevano essere visti dormire in uno dei parchi più grandi della città dopo il lavoro, spesso con i bagagli al seguito, prima che la polizia li sgomberasse. Grandi folle si radunano nei cosiddetti mercati del lavoro, dove agenzie intermediarie assumono persone per lavori temporanei nell’edilizia o nelle fabbriche.

Questa tendenza si intreccia con le difficoltà economiche più ampie del paese. Ad agosto la crescita delle vendite al dettaglio ha toccato livelli minimi. Prezzi e vendite immobiliari continuano a calare, deprimendo ulteriormente il clima generale, la disoccupazione urbana è in aumento e il declino demografico ha costretto i leader del paese a istituire sussidi per incoraggiare le nascite. In questo contesto, i lavoratori flessibili rappresentano sia una risorsa che un problema: offrono alle aziende la flessibilità necessaria per adattarsi alle fluttuazioni del mercato, ma la loro condizione precaria li rende consumatori deboli e genitori improbabili. La contraddizione emerge chiaramente quando si considera che il governo cinese punta a stabilizzare i consumi interni e a incoraggiare la formazione di famiglie, ma allo stesso tempo alimenta un sistema del lavoro che ostacola entrambi gli obiettivi. Senza contratti formali, questi lavoratori non contribuiscono alle pensioni, non hanno accesso ai servizi urbani a causa del sistema hukou, e spesso non possono permettersi di acquistare case. La loro libertà di movimento, che inizialmente può sembrare liberatoria, si rivela essere una trappola che li condanna a rimanere eternamente ai margini della società urbana cinese.

La fabbrica come macchina di controllo

Questa massa di precari si inserisce in un sistema produttivo che ha trasformato radicalmente i metodi di controllo e sfruttamento rispetto al passato. Le fabbriche moderne cinesi funzionano come macchine di disciplinamento che plasmano i corpi e le menti dei lavoratori attraverso ritmi produttivi che superano i limiti della resistenza umana. Il caso della fabbrica di scarpe del Fujian studiata dal ricercatore Zhu Zhanyuan, mette a nudo questi meccanismi.

La catena di montaggio della fabbrica lavora fino a 3.000 paia di scarpe al giorno, con un ritmo di 300 giri al minuto. Ogni persona deve lavorare diverse paia al minuto, in quella che viene descritta come “una guerra”. Xie Silan, una lavoratrice di 53 anni dello Jiangxi lavora nel punto più delicato della linea, inserendo le solette. Non sbaglia mai: riesce a capire al tatto se la soletta è posizionata correttamente. Le sue mani sono rovinate, con unghie che crescono vicino alle dita e si piegano verso l’interno. La privazione cronica del sonno la rende la persona che più spesso cede alla stanchezza durante il lavoro. Il sistema di sorveglianza è pervasivo e sofisticato e la fabbrica ha telecamere di sorveglianza con un grande schermo appeso nell’ufficio. Il proprietario esercita un controllo ferreo: quando scorge lavoratori che ridono o scherzano, il suo mesaggio di ammonizione è così forte che tutti abbassano istintivamente la testa, intimoriti. Nelle fabbriche Foxconn di Zhengzhou, secondo l’inchiesta di China Labor Watch, i lavoratori devono sottoporsi a controlli ancora più invasivi, incluse radiografie che di fatto escludono le donne incinte, e subiscono discriminazioni sistematiche contro le minoranze etniche, inclusi uiguri, tibetani e hui.

I ritmi di lavoro sono pianificati deliberatamente in modo da mettere a prova i limiti della resistenza umana. La velocità della catena di montaggio eccede le capacità di una persona, tanto che se qualcuno riesce a tenere il passo viene considerato un eroe. I lavoratori cercano di adattarsi gradualmente a questi ritmi impossibili, sforzandosi di non creare problemi nella propria fase per paura di rallentare l’intera linea. Il controllo è così rigido che quando un operaio ha tentato segretamente di rallentare l’indicatore regolabile, la direzione ha reagito con furia. La lunghezza delle piste crea ulteriori difficoltà, con il rischio costante che le scarpe si accavallino una sull’altra durante il processo.

Le condizioni di lavoro si riflettono direttamente sui corpi dei lavoratori. Oltre ai problemi di stomaco causati dai pasti irregolari, anni di piegamento sul nastro trasportatore hanno anche modellato il collo e la schiena di molte donne in gobbe. Durante la produzione di componenti per iPhone, secondo il rapporto di China Labor Watch, molti lavoratori devono lavorare 60 ore a settimana e altri fino a 75 ore. I lavoratori a tempo determinato ricevono uno stipendio base di 2.100 yuan al mese (circa 300 euro), il salario minimo nell’Henan e per sopravvivere devono accumulare straordinari su straordinari.

Il controllo non si limita alla dimensione fisica del lavoro, ma invade anche il tempo libero. Dopo oltre dieci ore di lavoro giornaliere, l’80% delle lavoratrici più anziane della fabbrica continua a lavorare part-time allacciando scarpe. Siedono su piccoli sgabelli con mazzi di tomaie fissati tra le gambe. Nasce una competizione silenziosa: alcune nascondono materiale temendo che le colleghe più veloci lo finiscano, altre lo prendono direttamente quando rimangono senza. Errori nella distribuzione dei lacci o negli ordini alimentano automaticamente questa rivalità. La paga per allacciare le scarpe è simile tra le fabbriche: generalmente 0,25 yuan (0,03 euro) per paio, con una differenza massima di uno o due centesimi. Durante i pochi giorni di pausa mensile, Xie Silan continua a fare questo lavoro part-time, felice di poter allacciare scarpe per tre turni e guadagnare più di quanto avrebbe ricevuto con il normale stipendio.

I corpi sacrificali: morti sul lavoro e salute negata

Le condizioni lavorative estreme descritte finora trovano il loro epilogo più drammatico nelle morti che punteggiano regolarmente il panorama del lavoro cinese. Il 27 luglio 2025, quattordici lavoratori giornalieri hanno perso la vita quando il loro minibus è finito fuori strada a causa delle forti piogge vicino alla città di Guqianbao, nella provincia dello Shanxi. I dieci corpi recuperati dalla squadra di soccorso hanno rivelato che le vittime erano abitanti del villaggio locale, per lo più donne di mezza età e anziane che lavoravano part-time, partite sotto la pioggia per guadagnare solo poche centinaia di yuan per integrare il reddito familiare. Un anno prima, nella contea di Ye, provincia dell’Henan, un furgone frigorifero aveva trasportato illegalmente passeggeri, provocando la morte di otto lavoratrici che avevano fatto gli straordinari fino a tarda notte.

La maggior parte delle lavoratrici più anziane di oggi è nata negli anni ‘60 e ‘70, alcune non hanno mai lavorato fuori dalle loro città natali, mentre altre hanno lavorato brevemente lontano da casa solo nei loro primi anni di attività. Dopo aver partorito, hanno dovuto rimanere nelle aree rurali per lunghi periodi al fine di prendersi cura degli anziani e dei bambini, impossibilitate quindi ad andare a lavorare lontano. Il sistema sanitario rappresenta un lusso irraggiungibile per queste donne. Una ricerca condotta nelle regioni centrali e occidentali ha rivelato che le lavoratrici più anziane spesso tornano prematuramente al lavoro agricolo dopo il parto, con i conseguenti problemi di salute cronici. Il loro impiego prolungato in lavori fisicamente pesanti aumenta ulteriormente i rischi sanitari. Con l’età, le spese mediche superano quelle delle donne urbane mentre l’accesso alle cure rimane limitato. Spesso trascurano i disturbi minori e quando cercano assistenza medica, la condizione è già grave.

Questa condizione di vulnerabilità si riflette drammaticamente anche nelle generazioni più giovani. Una tragedia emblematica, descritta da Sohu, è quella di Xiaoxiang, uno studente di 20 anni che ha fatto uno stage presso un’azienda della logistica in collaborazione con la propria università durante le vacanze estive del secondo anno. Responsabile del turno di notte per la movimentazione di pacchi e lo scarico di merci, Xiaoxiang ha lavorato continuamente dal 25 agosto al 13 settembre senza giorni di pausa. Il suo piano di lavoro prevedeva che lavorasse 26 giorni ad agosto con 5 giorni liberi, e 26 giorni a settembre con 4 giorni liberi. Secondo la famiglia, Xiaoxiang si è lamentato con la scuola di essere troppo stanco, ma è stato minacciato di sanzioni. Il 13 settembre è stato portato in ospedale dopo essere tornato a casa dal lavoro. Nonostante gli sforzi per salvarlo, è morto, con il certificato di morte che indicava “morte cardiaca improvvisa”. Il caso illustra come anche i giovani nel pieno delle forze possano essere consumati da un sistema che tratta i corpi umani come componenti sostituibili di una macchina produttiva.

La macchina burocratica malata

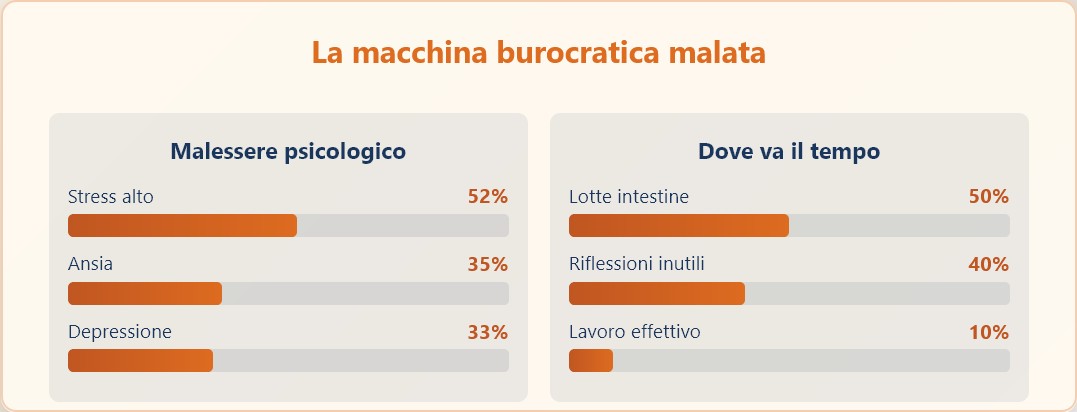

Il mercato della disperazione trova un parallelo inquietante all’interno dello stesso apparato statale cinese, dove emerge un quadro di degrado psicologico sistematico descritto a fondo dalla testata taiwanese Initium Media. Il “Rapporto sullo sviluppo della salute mentale nazionale cinese (2017-2018)” ha rivelato che tra i funzionari pubblici la percentuale di persone con livelli medio-alti di ansia, depressione e stress ha raggiunto rispettivamente il 35%, 33% e 52%. Zou Jia, funzionaria presso un ente governativo di Pechino, ha sperimentato questo degrado sulla propria pelle. Un mese prima di ottenere il contratto definitivo, quando una collega le ha chiesto se fosse felice, ha risposto con un secco “per niente”. Nell’anno precedente non aveva mai avuto un weekend completo libero e nei giorni feriali lavorava spesso fino a mezzanotte. La vigilia di Capodanno era stata rimproverata dal superiore per un documento di 400 parole riveduto quindici volte. Il pensiero che questo fosse il risultato di oltre dieci anni di studi le provocava conati di vomito.

Il processo di addomesticamento dei nuovi funzionari segue schemi precisi. Zou Jia sta attraversando quello che viene definito un “test di obbedienza”, il primo livello di quella che viene chiamata trasformazione sistemica. Così come un prigioniero appena entrato in carcere deve farsi rasare i capelli e imparare a gridare “permesso” prima di ogni azione, il nuovo funzionario viene sottoposto a una serie di prove per soffocare ogni suo senso di autonomia. Viene assegnato deliberatamente a compiti per cui non ha competenze, viene incaricato di mansioni che creano conflitti con i colleghi, viene alternamente criticato e lodato per confondergli i parametri di giudizio, fino a quando non impara a valutare tutto secondo gli standard del superiore. Xu Ming, che lavora in un ufficio finanziario distrettuale di Pechino da due anni prima di Zou Jia, ha fallito al secondo livello di questo test. Come laureata in discipline scientifiche, ragionava per logica e dati, faticando a sottomettersi all’autorità. I colleghi hanno iniziato a scaricarle addosso tutti i documenti da scrivere. Al picco massimo doveva produrre oltre ottanta materiali al giorno, dalle richieste di computer alle relazioni su audit finanziari municipali. Quando si è rivolta al superiore, è stata accusata di non essere solidale con i colleghi e di pensare solo al proprio lavoro senza considerare gli interessi dell’organizzazione.

La burocrazia ha innescato meccanismi di autodistruzione a tutti i livelli. Nel marzo 2018 la Legge di Supervisione ha trasformato la Commissione Disciplinare del Partito Comunista da organo puramente amministrativo in ente dotato anche di poteri esecutivi. Per consolidare la propria posizione, questa struttura deve continuamente investigare casi di rilievo, creando un clima di paura che spinge ogni funzionario a denunciare i colleghi per ottenere meriti, distrarre l’attenzione dai propri errori o eliminare rivali. La paranoia ha raggiunto livelli grotteschi. Un funzionario locale in trasferta, trovando occupati tutti i veicoli di servizio, accetta il passaggio di un subordinato con la propria auto. Il superiore propone di rimborsare la benzina, ma un collega lo denuncia alla Commissione Disciplinare accusandolo di appropriazione di beni statali. Fortunatamente la Commissione locale non lo ha arrestato, limitandosi a fargli scrivere un’autocritica, restituire i soldi della benzina e ammettere pubblicamente l’errore davanti a tutti in una riunione speciale.

Chen Lu, funzionaria di livello intermedio, calcola che solo il 10% delle energie viene dedicato al lavoro effettivo, principalmente scrivere documenti, il 40% si disperde in riflessioni sul valore e il significato di ciò che si fa e ben il 50% viene assorbito dalle lotte intestine. Il risultato è una burocrazia paralizzata. Molti funzionari sono ormai capaci solo di gridare slogan e scrivere manifesti, le loro condizioni fisiche e soprattutto mentali impediscono loro di condurre ricerche concrete o prendere decisioni. Xu Ming racconta che il suo ente copia apertamente i risultati di altre unità. Una volta, dopo aver revisionato un documento troppo astruso oltre venti volte, il suo dirigente ha fatto copiare direttamente il testo da produrre da quello di un distretto periferico di Pechino, nonostante le caratteristiche delle due entità amministrative fossero completamente diverse. Lei stessa ha finito per capire la logica: tanto nessuno leggerà davvero quei documenti, perché rischiare facendo il lavoro autonomamente? Il risultato complessivo è quello di una burocrazia paralizzata, capace solo di produrre slogan e documenti, priva ormai delle competenze necessarie per condurre ricerche concrete o prendere decisioni.

Le strategie di sopravvivenza, tra resistenza e adattamento

Il deterioramento delle condizioni sistemiche ha prodotto risposte adattive complesse da parte dei lavoratori, che sviluppano forme di resistenza spesso paradossali e contraddittorie. Tali strategie di sopravvivenza rivelano tanto la creatività umana di fronte all’oppressione quanto i limiti strutturali entro cui la stessa viene esercitata. Le donne nelle fabbriche di scarpe del Fujian, ad esempio, hanno trasformato il sovralavoro volontario in una fonte di identità e autostima, razionalizzando la propria condizione attraverso narrazioni di autoaffermazione e controllo personale.

Xie Silan descrive il suo bisogno compulsivo di allacciare scarpe dopo il turno come una vera e propria dipendenza, anche se il corpo manifesta segnali di rifiuto. In una giornata piovosa e fredda, si è sorpresa a desiderare di restare a casa, preparare qualcosa di buono e passare il tempo al caldo con il telefonino. Invece è andata lo stesso. Le lavoratrici come lei si considerano diligenti ma senza esagerare, a differenza di chi si ammala gravemente o muore di colpo per il troppo lavoro. Xie Silan riconosce che tutti avrebbero bisogno di riposo, ma cerca continuamente giustificazioni per non fermarsi. Le donne si sostengono reciprocamente nel legittimare questo sovraccarico costante, sostenendo che chi non allaccia scarpe la sera è semplicemente in una posizione economica più fortunata, oppure ripetendosi con rassegnazione che non hanno alternative.

All’opposto si colloca una forma di resistenza generazionale incarnata dai giovani che rifiutano l’etica del lavoro tradizionale. I cosiddetti “Dei di Sanhe”, dal nome di un centro di reclutamento a Shenzhen, sono diventati un fenomeno culturale. poi interrompono il lavoro per giorni interi, occupando il tempo con i cellulari e poco altro. Vengono descritti come padroni pigri del proprio tempo, in netto contrasto con i lavoratori di generazioni precedenti che sacrificavano tutto per soddisfare le richieste dei datori di lavoro.

Le reti informali di mutuo aiuto rappresentano una strategia di sopravvivenza meno visibile. Nelle fabbriche i lavoratori si trasmettono piccoli trucchi per accelerare i movimenti, come afferrare le scatole di scarpe con tre dita senza sciogliere le cinghie che tengono insieme i mazzi da dieci. Durante le sessioni serali di allacciatura, l’atmosfera cambia. Le lavoratrici ridono, chiacchierano, alcune si immergono talmente nelle conversazioni da fermare quasi le mani. Si chiamano “sorella” in dialetto locale, si raccontano vicende familiari, rievocano il passato e mostrano video trovati su TikTok a sostegno delle proprie opinioni. Questa dimensione sociale trasforma un lavoro alienante in uno spazio di relazione.

La solitudine emerge come uno dei motivi principali che spinge le lavoratrici verso queste sessioni collettive. Molte vivono da sole in stanze singole, in appartamenti in affitto o in dormitori. Anche il ricercatore, dopo aver condiviso la loro esperienza, ha inizialmente perso interesse per le sessioni serali di allacciatura, ma ogni volta che tornava nel suo alloggio vuoto sentiva il peso della noia e finiva per tornare alle sessioni di allacciatura. Tre uomini frequentavano occasionalmente il gruppo, attratti anch’essi dall’animazione del luogo. Lavoravano con più calma rispetto alle donne: dopo 20 o 30 paia di scarpe si alzavano per una sigaretta o un sorso d’acqua, poi tornavano a sedersi. Le donne invece rimanevano ferme per ore, interrompendo solo raramente il lavoro.

Segnali di rottura: dalle proteste individuali alla mobilitazione sociale

Il culmine di queste strategie di sopravvivenza e delle tensioni sistemiche si manifesta nell’escalation delle proteste che attraversa oggi la Cina. L’organizzazione China Dissent Monitor ha documentato quasi 12.000 proteste dal giugno 2022, con oltre 2.500 solo nei primi sei mesi del 2025, un aumento del 73% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le proteste lavorative hanno registrato un incremento del 67%, mentre quelle specifiche legate all’edilizia, condotte principalmente da operai e appaltatori non pagati o da acquirenti di case mai completate, sono raddoppiate. Questa impennata non rappresenta un fenomeno casuale, ma il risultato diretto delle condizioni lavorative e sociali che spingono sempre più lavoratori e cittadini oltre la soglia di tolleranza.

La crescente disperazione si manifesta attraverso forme di protesta sempre più creative ed estreme. Qi Hong, un elettricista di 42 anni che aveva iniziato a utilizzare VPN durante la pandemia per accedere a internet oltre il firewall cinese, ha installato un proiettore in una stanza d’albergo a Chongqing per proiettare slogan contro il Partito Comunista su un palazzo di fronte, azionandolo a distanza dopo aver lasciato il paese. La sua azione è stata ispirata da Peng Lifa, condannato a nove anni di prigione per aver esposto uno striscione simile su un ponte di Pechino nel 2022, e da Mei Shilin, che ad aprile aveva esposto striscioni su un ponte di Chengdu chiedendo riforme politiche. Questi gesti individuali rivelano nuove tendenze nella dissidenza cinese: un aumento del numero di proteste, una crescita della creatività e una connessione sempre maggiore tra individui all’interno della Cina e attivisti all’estero che usano internet.

L’85% delle proteste riguarda questioni che influenzano le finanze personali delle persone e prende di mira principalmente aziende private e i loro dirigenti. I manifestanti si rivolgono spesso prima alle autorità locali o centrali, ed è comune vedere dimostranti che si inchinano davanti ai funzionari per implorare aiuto. La maggior parte dei manifestanti ricorre alla dissidenza pubblica solo dopo aver tentato metodi istituzionali di petizione e appello senza successo. Le dimostrazioni che inizialmente non sono politiche possono diventarlo se incontrano una repressione pesante, e quasi un terzo di tutte le proteste documentate prende di mira i governi locali, anche se molte non iniziano in questo modo.

Questa escalation di proteste rivela una contraddizione profonda nel modello di sviluppo cinese. La massa di lavoratori precari che costituisce ormai la spina dorsale dell’economia non solo è esclusa dalle tutele sociali, ma vive in condizioni che alimentano instabilità e malcontento. I mercati del lavoro improvvisati, gli alloggi precari, la mancanza di prospettive creano sacche di marginalità urbana che il Partito Comunista fatica a controllare con i tradizionali strumenti di pacificazione sociale. La promessa di stabilità e ordine su cui si fonda la legittimità del regime entra in tensione crescente con un sistema economico che produce precarietà di massa.

La mobilitazione tra i lavoratori precari presenta però ostacoli specifici legati alla loro condizione. I 200 milioni di lavoratori “flessibili” della Cina faticano a far valere i propri diritti. Senza un rapporto di lavoro stabile, i più giovani non svilupperanno mai le competenze professionali necessarie per avanzare. Avendo lasciato i villaggi d’origine, rischiano di non riuscire a mettere radici nelle città dove transitano continuamente da un lavoro all’altro. Senza documenti che attestino un impiego fisso, il sistema hukou di registrazione familiare nega loro l’accesso ai servizi pubblici urbani.

Eppure, paradossalmente, proprio questa condizione di estrema precarietà sta alimentando un malcontento diffuso e forme di conflittualità sempre più urgenti. Se da un lato la frammentazione e la mobilità continua ostacolano l’organizzazione collettiva tradizionale, dall’altro la concentrazione di masse di giovani lavoratori privi di prospettive e di legami stabilizzanti con il territorio crea un substrato di instabilità crescente. Senza nemmeno la promessa di stabilità futura che un tempo accompagnava la disciplina lavorativa, questi giovani hanno sempre meno ragioni per accettare passivamente le condizioni che subiscono.

La crescita del malcontento trova spiegazione nella particolare vulnerabilità della nuova generazione di lavoratori. Questa generazione è meglio connessa delle precedenti, armata di smartphone e passa ore al giorno navigando sui social media. I giovani lavoratori flessibili sembrano meno deferenti verso il Partito Comunista rispetto ai loro predecessori. Non è difficile immaginare una crescente coorte di lavoratori senza casa, scontenti e irrimediabilmente annoiati che incrinano sempre più la facciata di ordine delle città cinesi. Le proteste, che un tempo erano viste come gesti estremi e isolati, sono ora considerate da molti come strumenti legittimi e necessari per resistere alla compressione dei diritti.

*articolo apparso sul sito substack.com il 29 settembre 2025

Fonti utilizzate: WeChat, Initium Media, Economist, China Labor Watch, Financial Times, South China Morning Post, Sohu, Le Monde, Xinhua, NetEase