Cina. Purghe e paralisi, la crisi silenziosa dell’esercito

Le purghe senza precedenti nell’esercito cinese rivelano una crisi profonda. Tra corruzione sistemica e paralisi decisionale, il PLA affronta la sfida più grave dall’era di Mao

Il mese scorso, durante il Quarto Plenum del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, le telecamere della televisione statale hanno inquadrato con insistenza quattro file di posti vuoti nella Grande Sala del Popolo. Non si è trattato di un semplice incidente di natura tecnica. Su 205 membri titolari del Comitato Centrale, solo 168 hanno partecipato ai lavori, registrando un tasso di assenze del 18%, il più alto dalla Rivoluzione Culturale. Tra i membri supplenti, 24 su 147 non si sono presentati. L’immagine di quei posti vuoti ha trasmesso un messaggio politico chiaro: la leadership militare cinese sta attraversando una crisi di proporzioni storiche, che travalica i singoli episodi di corruzione per assumere i contorni di un fenomeno sistemico.

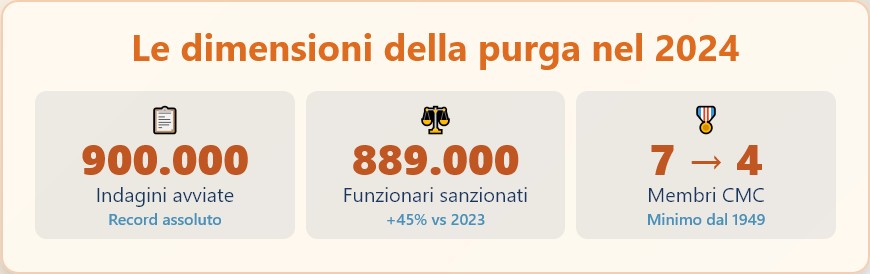

I numeri raccontano una purga che ha pochi precedenti nell’era post-maoista. Nel 2024 la Commissione Centrale per l’Ispezione Disciplinare ha avviato quasi 900.000 indagini, un record assoluto, mentre le sanzioni amministrative hanno colpito 889.000 funzionari, con un incremento del 45% rispetto all’anno precedente. La tempesta ha investito anche i vertici del PLA (People’s Liberation Army, l’Esercito Popolare di Liberazione), con la Commissione Militare Centrale, organo supremo di comando delle forze armate presieduto da Xi Jinping, che si è ridotta da sette a quattro membri, la configurazione più ristretta dalla fondazione della Repubblica Popolare nel 1949. La contrazione non è solo numerica e la nuova composizione rivela uno squilibrio strutturale senza precedenti, poiché Marina, Aeronautica e le forze create dopo le riforme del 2016 non hanno più alcuna rappresentanza nella Commissione. Restano solo l’Esercito e le Forze Missilistiche competenti anche per il nucleare. L’Esercito, va notato, ha tra le altre cose il compito di “gestire” eventuali proteste interne che coinvolgono oltre 5.000 persone.

Le connessioni tra gli ufficiali purgati rivelano che dietro la retorica ufficiale dell’anticorruzione si cela una rete di relazioni che attraversava i gangli vitali del comando militare. Dei nove generali espulsi dal Partito e dalle forze armate il 17 ottobre scorso, sei avevano prestato servizio nella 31ª Armata di Gruppo, poi rinumerata 73ª, un’unità d’élite di stanza a Xiamen, nella provincia del Fujian. Quella stessa provincia dove Xi Jinping ha lavorato come funzionario locale negli anni Ottanta e Novanta, costruendo quella che analisti e osservatori hanno chiamato la “cricca del Fujian”, una rete di fedeltà personali su cui il leader cinese ha fondato parte del suo potere. Sette dei nove generali destituiti avevano inoltre legami con il Comando del Teatro Orientale, responsabile delle operazioni verso Taiwan. Non si tratta di episodi sparsi, dunque, ma di una trama che collegava i vertici politici dell’Esercito con i comandi operativi più sensibili per la strategia di Pechino nello Stretto.

La nomina a vicepresidente della Commissione Militare Centrale di Zhang Shengmin, 67 anni, ex segretario della Commissione d’Ispezione Disciplinare della stessa CMC, conferma che la campagna mirata a incutere timore è tutt’altro che conclusa. Zhang proviene dalle Forze Missilistiche, dove ha lavorato dal 2004 al 2015, e dal 2017 supervisiona l’anticorruzione all’interno del PLA. La sua promozione è particolarmente significativa perché mantiene il doppio incarico: oltre a diventare vicepresidente, continua a guidare la Commissione disciplinare militare. Questa concentrazione di funzioni in una sola persona segnala che Xi intende intensificare, non allentare, il controllo sui quadri militari. Il messaggio implicito è che le indagini proseguiranno e nessuno, per quanto posizionato in alto nella gerarchia, può ritenersi al sicuro.

Tra corruzione e frazioni: la natura profonda della crisi

Il linguaggio ufficiale con cui Pechino ha giustificato le purghe ha subito nel tempo cambiamenti significativi, rivelando stratificazioni che vanno oltre la narrativa anticorruzione. Inizialmente, le accuse si limitavano a formule generiche come “crimini legati al servizio” o “violazioni della disciplina del Partito”. Con il tempo, però, sono emerse espressioni arcaiche e politicamente cariche. In particolare, contro il generale Wei Fenghe, ministro della Difesa dal 2018 al 2023 ed ex comandante delle Forze Missilistiche, è stata utilizzata la locuzione “perdita di lealtà e di integrità morale”, un termine che risale alla Cina antica, quando designava il degrado morale dell’élite. Nella storia cinese successiva, questa espressione ha assunto connotazioni ancora più pesanti, indicando il tradimento del sovrano. Durante la guerra civile, Mao Zedong l’ha impiegata per condannare alti funzionari comunisti che avevano tradito il Partito passando al Kuomintang di Chiang Kai-shek. L’uso di tale formula contro Wei, e l’editoriale del quotidiano del PLA che ha accusato i destituiti di aver “gravemente minato il principio per cui il presidente della CMC [cioè Xi Jinping stesso] ha la responsabilità ultima”, indicano che le accuse travalicano la corruzione finanziaria per investire questioni di fedeltà politica e subordinazione al comando supremo.

Il vero nodo della crisi sembra risiedere nella gestione del personale militare e nelle reti clientelari che si sono consolidate proprio attraverso il sistema di promozioni. He Weidong, vicepresidente della Commissione Militare Centrale con delega agli affari di personale, Miao Hua e He Hongjun, rispettivamente direttore e vicedirettore esecutivo del Dipartimento Lavoro Politico della CMC, occupavano tutti posizioni chiave nell’ambito dei meccanismi attraverso i quali gli ufficiali vengono valutati e assegnati agli incarichi. Il Dipartimento Lavoro Politico controlla oltre agli aspetti dell’ideologia e dell’indottrinamento, anche le nomine a tutti i livelli. La sua funzione è garantire che ogni avanzamento di carriera rispecchi non solo competenze tecniche, ma soprattutto l’affidabilità politica. Quando questi guardiani del sistema vengono a loro volta accusati di “relazioni interpersonali inappropriate”, significa che il meccanismo stesso di selezione dei quadri si è corrotto, trasformandosi da filtro meritocratico in strumento per consolidare reti di clientelismo che bypassavano i criteri ufficiali.

La contraddizione più stridente risiede nel fatto che tutti questi ufficiali erano stati accuratamente selezionati da Xi Jinping stesso, in molti casi con promozioni accelerate che saltavano i passaggi consueti. Nel 2022, He Weidong era stato promosso da comandante del Teatro Orientale a vicepresidente della Commissione Militare Centrale saltando il tradizionale passaggio come membro ordinario del Comitato Centrale. Era stato oggetto di due promozioni di rango in soli due anni, nel 2017 e nel 2019. He Hongjun era stato elevato a generale nel luglio 2024, meno di un anno prima della destituzione. Wang Houbin, nominato comandante delle Forze Missilistiche nell’aprile 2023 dopo la purga del predecessore Li Yuchao, è stato destituito a sua volta dopo appena quindici mesi. Si tratta di ufficiali che rappresentavano una nuova generazione di fedelissimi: erano protetti di Xi, scelti con cura e promossi rapidamente proprio perché considerati affidabili, non perché eredità di leadership precedenti.

Le riforme militari che Xi ha varato nel 2015, sostituendo sette regioni militari con cinque teatri operativi e abolendo i quattro potenti dipartimenti generali per creare quindici dipartimenti dipendenti direttamente dalla CMC, dovevano spezzare le vecchie reti di clientelismo regionale e impedire a qualsiasi generale di costruire basi indipendenti mediante una centralizzazione assoluta che avrebbe dovuto rendere ogni ufficiale direttamente dipendente dal presidente. Il risultato è però che la necessità di nominare rapidamente nuovi quadri fedeli per riempire le posizioni appena create ha dato vita a nuove reti clientelari, questa volta centrate proprio sui protetti di Xi, che si sono rivelate altrettanto impermeabili al controllo centrale quanto quelle che avrebbero dovuto sostituire.

L’effetto a cascata: paralisi decisionale e crisi operativa

Il blocco delle promozioni è il segnale più chiaro della paralisi che attraversa il PLA. Nel 2024 ci sono state solo due nomine a generale e nessuna nel 2025, in netto contrasto con i mandati precedenti. Tutti i canali di avanzamento sono fermi e molte posizioni restano vacanti. Tra queste, il comando del Teatro Orientale, responsabile per le operazioni su Taiwan, ancora scoperto insieme ai vertici di Marina, Esercito e Forze Missilistiche. I candidati, ufficialmente “sotto valutazione”, sono in realtà oggetto di sfiducia o indagine, segno che Xi non ha figure affidabili da promuovere. La conseguenza è che il clima di incertezza mina la coesione interna e blocca l’intera catena di comando. Dopo le epurazioni ai vertici, nessuno osa più prendere iniziative e risulta più conveniente attendere ordini che rischiare di apparire ambiziosi o non allineati. Questo atteggiamento, in un contesto militare, si traduce in immobilismo operativo e perdita di efficacia, indipendentemente dalla qualità dell’arsenale o delle dottrine. A peggiorare la situazione è la crescente centralizzazione. Quest’anno il quotidiano del PLA ha comunicato che ogni modifica alle priorità tattiche deve essere approvata dai livelli superiori, eliminando la libertà d’azione dei comandanti sul campo. Una misura che contraddice la stessa retorica della modernizzazione militare, fondata sull’autonomia e sull’adattamento rapido delle “forze di nuova qualità”.

La crisi interna è emersa chiaramente durante la parata militare del 3 settembre, per l’ottantesimo anniversario della vittoria sul Giappone. L’evento, concepito per esibire la potenza del PLA, ha avuto coordinate insolite. Zhang Youxia, numero due delle forze armate cinesi dopo Xi, era l’unico ufficiale in uniforme e sedeva in posizione secondaria dietro il Comitato Permanente del Politburo. A presiedere la parata non era un comandante di teatro, ma un generale di brigata dell’Aeronautica, un grado anomalo per un incarico di tale rilievo. Inoltre, nessuna unità è stata presentata con il nome del proprio comandante, a differenza delle parate del 2015 e del 2019. L’omissione indica che molti ufficiali erano già sotto indagine o che il comando centrale temeva di esporre figure destinate a cadere nelle successive ondate di epurazioni.

La contraddizione più evidente riguarda le operazioni verso Taiwan, che Xi ha indicato ripetutamente come priorità assoluta, fissando il 2027, anno del centenario della fondazione del PLA, come momento entro cui l’esercito deve essere pronto e capace di condurre operazioni militari contro il paese, qualora Pechino lo ritenesse necessario. Tutti i comandanti chiave per eventuali azioni nello Stretto sono stati rimossi: Lin Xiangyang, comandante del Teatro Orientale, è stato espulso dal Partito; He Weidong, vicepresidente della Commissione Militare Centrale ed ex comandante dello stesso teatro, è stato destituito; Wang Xiubin, direttore del Centro Comando Operazioni Congiunte, è stato sostituito. Nonostante questo smantellamento, l’attività militare attorno a Taiwan è rimasta intensa ed è in parte addirittura aumentata. Le incursioni aeree quotidiane nella zona di identificazione taiwanese sono continuate per tutto il 2025, e le circumnavigazioni di droni a lungo raggio sono salite da 3 nel 2024 a 8 nel 2025. Il quadro può essere interpretato in due modi: o Xi non prevede un’azione imminente, oppure le operazioni continuano per inerzia burocratica, mentre ai vertici regna incertezza sul comando effettivo.

L’austerità nel budget militare

Per la prima volta nella storia recente del PLA, il linguaggio dell’austerità è entrato ufficialmente nel discorso militare cinese. Recentemente, il generale Qiu Yang, vice direttore dell’Ufficio Generale della Commissione Militare Centrale, ha pubblicato un saggio in una raccolta ufficiale relativa al piano quinquennale 2026-2030 in cui invita il PLA a “vivere una vita sobria”, ridurre costi e sprechi e puntare su efficienza e innovazione a basso costo. L’appello segna un cambio di tono rispetto agli anni di espansione illimitata, dettato dal peggioramento economico. Con un budget della difesa ufficiale di 1.810 miliardi di yuan (oltre 250 miliardi di dollari, il budget reale è sicuramente superiore) e una crescita del 7,2% annuo, l’incremento della spesa militare supera quello dell’economia reale, in rallentamento al 4,5% secondo le cifre ufficiali, probabilmente anche inferiore. Le tensioni commerciali con Washington e la crisi immobiliare accentuano i vincoli fiscali, spingendo anche l’apparato militare a contenere la spesa. La stretta economica si intreccia con le purghe che hanno colpito le Forze Missilistiche e l’industria della difesa, nelle quali frodi e corruzione hanno compromesso infrastrutture strategiche come i silos dei missili balistici. Pechino reagisce ancora una volta centralizzando il controllo e rafforzando gli audit congiunti tra esercito e governo locale.

Il dilemma strategico che emerge da questa intersezione tra pressioni economiche e crisi istituzionale è profondo. Da un lato, Xi ha bisogno di un PLA potente e moderno per sostenere le proprie ambizioni geopolitiche, e in particolare per mantenere la pressione su Taiwan, affermare il controllo sul Mar Cinese Meridionale, nonché proiettare potenza nell’Indo-Pacifico. La narrazione del “grande ringiovanimento della nazione cinese” che Xi ha posto al centro della propria politica dipende in parte dal riuscire a convincere che la Cina è tornata a essere una grande potenza militare dopo il “secolo di umiliazione” subito a opera delle potenze occidentali e del Giappone. Dall’altro lato, la combinazione della corruzione endemica che ha minato l’efficacia di certi programmi di armamento e delle pressioni fiscali derivanti dal rallentamento economico limita concretamente le opzioni disponibili. La lotta anticorruzione, in teoria, dovrebbe liberare risorse attualmente sprecate, rendendo la spesa militare più efficiente. Nella pratica, però, la paralisi che genera mina proprio quell’efficienza operativa che la purga dovrebbe ripristinare. Il risultato è un circolo vizioso dove il tentativo di risolvere il problema ne aggrava le conseguenze.

Il problema della successione e gli scenari futuri

La crisi in ambito militare mette a nudo un problema ancora più fondamentale che riguarda la natura stessa del potere di Xi Jinping e la sua sostenibilità nel tempo. Se il leader cinese elimina ufficiali che lui stesso ha accuratamente selezionato, inclusi membri della sua “cricca del Fujian” su cui aveva costruito parte del proprio regno, chi può ancora godere della sua fiducia? La domanda travalica l’ambito militare e investe l’intera architettura del potere in Cina. Con ogni purga, la cerchia degli “intimi” si restringe, ma questo restringimento non genera automaticamente maggiore sicurezza. I sopravvissuti sanno di essere sotto costante scrutinio, sanno che la fedeltà dimostrata ieri non garantisce la posizione oggi, e che qualsiasi errore, qualsiasi relazione sospetta, qualsiasi interpretazione autonoma delle direttive può trasformarsi in pretesto per la destituzione. Questa dinamica crea un circolo vizioso in cui, man mano che Xi concentra il potere nelle proprie mani, è costretto a dipendere da un gruppo sempre più ristretto di collaboratori che, sottoposti a pressioni crescenti, finiscono per diventare meno affidabili, perché un clima di paura non produce lealtà autentica ma solo obbedienza opportunistica.

Le posizioni vacanti nella struttura di comando potrebbero restare scoperte a lungo. Se il sistema di gestione del personale è davvero compromesso come indicano le purghe, riempirle in fretta con ufficiali non ancora vagliati significherebbe ripetere gli stessi errori. Ciò spiega perché Dong Jun, ministro della Difesa da quasi due anni, non è stato ancora ammesso nella Commissione Militare Centrale, ruolo tradizionalmente automatico per chi occupa quella carica, segno di una fiducia ancora sospesa. Se e quando Xi deciderà di completare le nomine, è probabile che scelga figure politicamente docili più che competenti o autorevoli. Questo criterio di selezione, fondato sulla fedeltà personale invece che sulla capacità strategica, rischia di indebolire ulteriormente la qualità della leadership del PLA e di trasformare l’alto comando in un apparato di burocrati timorosi.

Il problema della successione politica generale appare ancora più complesso e irrisolto. Xi ha 72 anni e, a differenza di tutti i leader cinesi da Deng Xiaoping in poi, non ha designato alcun successore. La passata tradizione di transizioni pianificate, per quanto imperfette, garantiva una certa prevedibilità e stabilità nel passaggio del potere. Xi ha spezzato questa tradizione. Con un probabile quarto mandato che inizierà nel 2027, o addirittura prospettive di permanenza al potere ancora più lunghe, il suo successore potrebbe essere un funzionario nato negli anni Settanta, attualmente in un’amministrazione provinciale o in un’agenzia del governo centrale, senza ancora visibilità nazionale. Ma Xi diffida profondamente dei funzionari con cui non ha rapporti personali consolidati, e invecchiando, ha sempre meno connessioni con la generazione che potrebbe succedergli. Ha lavorato con ufficiali e funzionari nati negli anni Cinquanta e Sessanta, con cui ha condiviso esperienze formative, ma la generazione successiva gli è più estranea, e questa distanza alimenta la sua diffidenza.

I ranghi superiori del Partito, e del PLA in particolare, potrebbero attraversare un periodo di fluidità crescente nei prossimi anni, con Xi che testa e scarta potenziali candidati per posizioni di vertice. Dietro le quinte, funzionari e ufficiali all’interno della sua cerchia potrebbero competere più intensamente per ottenere maggiore influenza e/o per sopravvivere a livello politico, generando quello che osservatori definiscono “lotte di potere di basso livello”. Queste lotte non assumerebbero la forma di sfide aperte o di confronti ideologici pubblici, come accadeva durante l’era maoista. Si manifesterebbero invece attraverso manovre burocratiche e tentativi di screditare rivali attraverso segnalazioni alla Commissione d’Ispezione Disciplinare, oppure mediante la manipolazione delle informazioni che arrivano a Xi. In un sistema dove tutto dipende dalla fiducia del leader supremo, e dove tale fiducia può essere revocata in qualsiasi momento senza spiegazioni, l’incentivo a sabotare i colleghi potenzialmente concorrenti diventa molto forte. Questo tipo di competizione sotterranea corrode ulteriormente la coesione istituzionale e rende ancora più difficile quel funzionamento coordinato ed efficiente che un esercito moderno richiede.

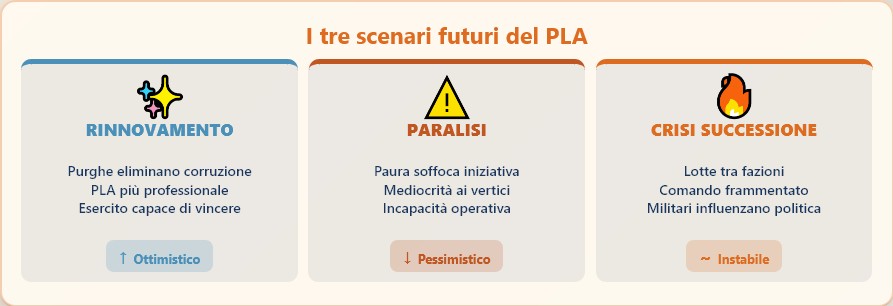

Gli scenari possibili per il futuro del PLA si articolano lungo un composito ventaglio di ipotesi, nessuna delle quali priva di rischi. Il primo scenario, il più ottimistico dal punto di vista di Pechino, vedrebbe le purghe eliminare effettivamente la corruzione e le reti clientelari e, dopo una fase di transizione dolorosa, vedrebbe emergere un esercito più professionale ed efficiente. In questo scenario, i sacrifici attuali sarebbero il prezzo necessario per costruire un PLA davvero capace di “combattere e vincere guerre”, secondo lo slogan ripetuto costantemente da Xi. Ma restano dubbi sulla realizzabilità di un tale scenario. Eliminare singoli corrotti non risolve problemi sistemici. Senza riforme strutturali che introducano trasparenza e meccanismi di controllo reciproco tra istituzioni, il problema della corruzione si ripresenterà inevitabilmente. In un sistema dove il potere è concentrato e opaco, e dove le promozioni dipendono da valutazioni soggettive di “affidabilità politica” più che da metriche oggettive di competenza, le opportunità e gli incentivi per comportamenti corrotti rimangono intatti.

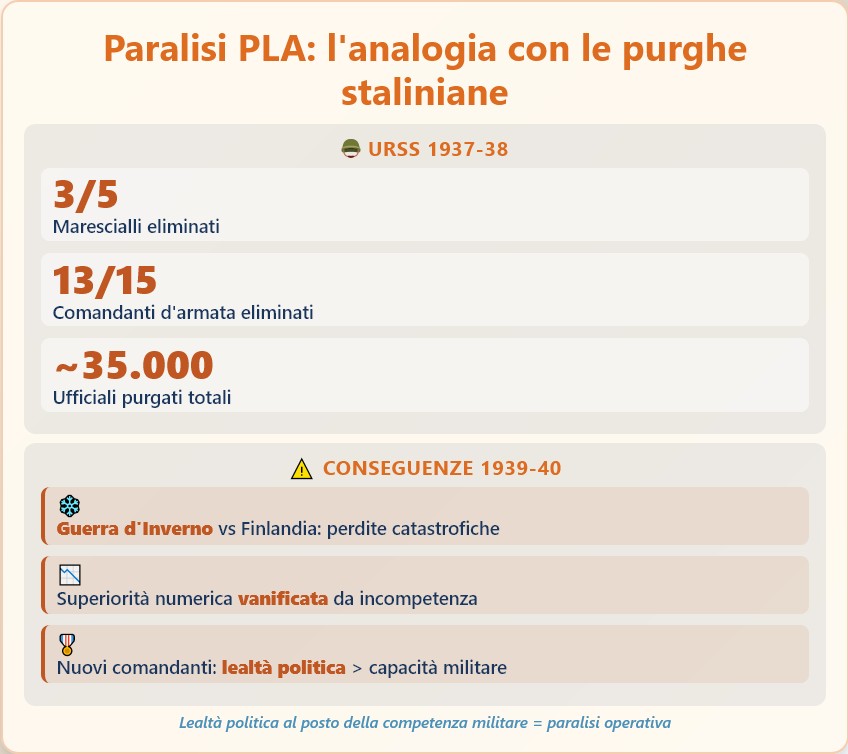

Il secondo scenario, il più sfavorevole per il regime, è quello di una paralisi prolungata, in cui la paura e i controlli soffocanti alimenterebbero una cultura di prudenza estrema che attraversa l’intera struttura militare. A ogni livello gli ufficiali eviterebbero di assumersi responsabilità, preferendo nascondersi dietro la burocrazia pur di non rischiare decisioni autonome. In questo clima, il PLA perderebbe la capacità di iniziativa tattica e di adattamento rapido indispensabili nella guerra moderna, mentre le posizioni chiave resterebbero scoperte o verrebbero affidate a figure mediocri, politicamente affidabili ma prive delle qualità necessarie per esercitare un vero comando. L’analogia storica più calzante è quella con le purghe staliniane dell’Armata Rossa tra il 1937 e il 1938, quando furono eliminati tre marescialli su cinque, tredici comandanti d’armata su quindici, e circa 35.000 ufficiali in totale. Le conseguenze furono disastrose. Nella Guerra d’Inverno contro la Finlandia nel 1939-1940, l’Armata Rossa, pur con schiacciante superiorità numerica, subì perdite catastrofiche contro un esercito finlandese molto più piccolo, a causa dell’incompetenza dei nuovi comandanti promossi per lealtà politica anziché capacità militare.

Il terzo scenario possibile riguarda l’instabilità che potrebbe emergere al momento della successione di Xi. Quando il suo potere finirà, per età, salute, o pressioni politiche accumulate, l’assenza di un successore designato e di meccanismi di transizione ordinata potrebbe scatenare lotte tra fazioni simili a quelle seguite alla morte di Mao. In un contesto militare già destabilizzato dalle purghe, con reti di comando frammentate e lealtà incerte, una crisi di successione potrebbe creare situazioni pericolose nelle quali diversi generali o fazioni militari potrebbero cercare di influenzare l’esito della lotta politica, rompendo il tabù della non interferenza dell’esercito nella politica che ha retto, pur con alcune eccezioni durante la Rivoluzione Culturale, dalla fondazione della Repubblica Popolare.

La contraddizione centrale appare irrisolvibile nel breve termine. Xi ha bisogno di un PLA forte per sostenere le ambizioni geopolitiche cinesi, ma il sistema di controllo personalistico che ha costruito genera proprio quella debolezza istituzionale che teme. Ogni purga dimostra il suo potere assoluto, ma rivela anche la fragilità delle fondamenta su cui tale potere si regge. Per Taiwan, per gli Stati Uniti e i loro alleati asiatici come Giappone e Corea del Sud, per l’India che condivide con la Cina un confine conteso e una storia di scontri militari, l’interrogativo cruciale non è tanto se il PLA sia forte o debole oggi, ma quanto sarà imprevedibile domani.

Un’organizzazione paralizzata dalla paura può essere inefficace dal punto di vista operativo e incapace di coordinare operazioni complesse che richiedono iniziativa a più livelli. Ma può anche essere pericolosa in svariati modi. Un esercito insicuro della propria coesione interna potrebbe cercare di compensare tale insicurezza con l’aggressività, trovando nella mobilitazione contro nemici esterni un collante per la coesione che manca internamente. Un leader che ha costruito la propria legittimità sulla promessa di restaurare la grandezza nazionale, e che vede vacillare gli strumenti con cui realizzare quella promessa, potrebbe essere tentato da avventure militari rischiose per dimostrare risolutezza e distogliere l’attenzione dai problemi interni.

Il vero banco di prova non sono e non saranno le parate militari, per quanto spettacolari, ma un’eventuale crisi reale, in cui decisioni rapide e coordinate, fiducia tra i livelli di comando, iniziativa tattica e flessibilità strategica determineranno la differenza tra successo e fallimento. Solo in un tale momento si potrà verificare se le purghe avranno davvero reso il PLA più efficiente o se, al contrario, ne avranno compromesso la capacità di combattere. Con la speranza, ovviamente, che detto momento non debba mai arrivare.